Дорофеев Николай Иванович – этномузыковед, самодеятельный композитор, первый руководитель Забайкальского семейского народного хора г. Улан-Удэ в 1960-е гг.

Ему удалось в 1967 г. собрать 15 энтузиастов-любителей пения. Хор был создан при Бурятском хоровом обществе. Его костяк составили бывшие большекуналейцы-семейские: Феоктист Кириллович Рыжаков, Иван Андреевич Рыжаков, Семен Иванович и Авдотья Артамоновна Гребенщиковы, Агафья Ермиловна Петрова, Анисья Ивановна Рыжакова и др.

Хор под руководством Н.И. Дорофеева не только умело использовал старое наследие, сохраняя типичные особенности русского семейского хорового пения, но и создал ряд собственных новых песен.

Работая с хором, Н.И. Дорофеев глубоко изучил особенности семейского распева и написал основательную монографию «Русские народные песни Забайкалья. Семейский распев» (Москва: «Советский композитор». 1989.).

Н.И. Дорофеев, считает, что «семейский распев – единственная известная нам форма национальной культуры, в которой сохраняются и продолжают жить некоторые элементы русского средневекового церковнопевческого искусства».

Н.И. Дорофеев. Русские народные песни Забайкалья

Тот, кто слушал выступления семейского народного хора в Улан-Удэ и Чите или певческий ансамбль из села Большой Куналей в Москве, не мог не обратить внимания на оригинальность манеры пения, мастерство импровизации, красоту и сложность многоголосной фактуры.

Между тем, хоровое творчество семейских, представляющее большой интерес, как для музыкантов-фольклористов, так и для более широкого круга любителей народных песен, весьма мало изучено.

Если поэтический фольклор семейских довольно широко представлен в собраниях Л. Е. Элиасова1, то публикации образцов музыкального фольклора крайне немногочисленны.

Первым собирателем песен семейских следует считать сибирского этнографа Н.П. Протасова (1865—1903). В 1901 г. он записал на фонограф от жителей семейских сел 145 песен разных жанров, расшифровал их, но издать так и не смог. Перед смертью Протасов, доведенный до отчаяния безразличным отношением к его труду со стороны руководства Восточно-Сибирского отделения РГО, сжег собранные им материалы2. Однако часть материалов удалось спасти и уже после установления в Сибири советской власти в Иркутске вышел в свет сборник Н.П. Протасова, включавший 16 напевов (духовные стихи и свадебная причеть) в одноголосном изложении3. Это издание, малознакомое даже профессиональным фольклористам, давно стало библиографической редкостью. Оно представляет для нас особый интерес потому, что некоторые из напевов записаны Протасовым в тех же селах Большой Куналей, Бичура и других, в которых записывались и публикуемые нами песни семейских.

Из дореволюционных публикаций мы можем назвать лишь одну — «Песни польских старообрядцев» в одноголосной записи В. Мошкова 4.

1 См.: Гуревич А. В.и Элиасов Л. Е. Старый фольклор Прибайкалья — Улан-Удэ, 1939. Т. 1; Элиасов Л. Е. Фольклор семейских. — Улан-Удэ, 1963.

2 См.: Линьков А. И. Судьба бумаг Н. П. Протасова. Сибирский Архив // Журнал по истории, археологии, географии и этнографии Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока. Иркутск. 1914. № 2. С. 82. Новые данные о собирательской деятельности Н. П. Протасова и судьбе его архива содержатся в недавней статье В. Осиповой «Собиратели русского фольклора Забайкалья» (см.: Музыка России. Вып. 6. М., 1986. С. 307—-311). Интересная публикация И. Харкеевич — письмо Н. А. Римского-Корсакова к Н. П. Протасову — также вносит дополнительный штрих в биографию собирателя (см. Харкеевич И. По следам неизвестного письма Н. А. Римского-Корсакова/Сов. музыка. 1971. № 6. С. 79—83).

3 Протасов Н. П. Песни Забайкальских старообрядцев. — Иркутск. 1926.

4 Изданы в нескольких номерах газеты «Варшавские губернские ведомости» за 1897 г.

Отдельные публикации советского времени относятся к 1960—1970 годам. Так, десять семейских песен в расшифровке автора изданы в нотном приложении к сборнику «Фольклор семейских» (1963) 5.

В 1966 году Читинским областным Домом народного творчества был выпущен сборник: «Поет Урлукский хор» (составитель Н. Лисин). В нем помещены 16 обработок русских народных песен, напетых семейскими, проживающими в Красночикойском районе Читинской области. Причем, ряд песен записан от одного исполнителя, а остальные голоса дописаны автором обработки. Ценность сборника снижается из-за того, что составитель не ставил своей целью сохранить фактическое голосоведение и особенности местного стиля исполнения, но, напротив, стремился «пригладить», обработать многоголосный напев по собственному усмотрению.

Отдельные песни семейских в расшифровках автора в 1970-х годах публиковались в сборниках: В. И. Ленин в песнях народов СССР (М., 1971, с. 243—245. «Песня о Ленине»), Образцы народного многоголосия (Л.; М., 1972. Пять напевов в разделе: Русские песни семейских Забайкалья!) 6

Восемь семейских песен, записанных и расшифрованных В. М. Щуровым, содержатся в сборнике «Русские народные песни в многомикрофонной записи» (составители А. Руднева, В. Щуров, С. Пушкина. М., 1979, с. 108—113, 162—210, 215—217) 7.

Шесть семейских песен из репертуара Забайкальского семейского народного хора содержится в нотном приложении к научно-методической работе автора «Организация и работа фольклорного коллектива на примере Забайкальского семейского народного хора» (Москва, 1980). Некоторые проблемы традиций семейского многоголосного распева освещены автором в статьях: Современная народная песня семейских (русских) Забайкалья (В сб. Народная музыка СССР и современность. Ред./сост. И. И. Земцовский. Л., 1982, с. 128—136); Многоголосие семейских Забайкалья (В сб. Вопросы народного многоголосия. Ред./сост. И. М. Жордания. Тбилиси, 1985, с. 39—42).

Предлагаемое собрание отличается от перечисленных разрозненных публикаций и по своим масштабам (оно включает около ста напевов), и по характеру отобранного материала (в нем представлены типичные образцы многоголосного семейского распева). Основу данного собрания составляют лирические протяжные песни, которые являются преобладающим жанром песенного фольклора семейских. Тематика их различна, но особенной популярностью пользуются у семейских песни о любви. По свидетельству Л. Е. Элиасова, в некоторых семейских домах, где ему приходилось записывать, знали и пели исключительно любовные песни (о неразделенной любви, о разлуке с любимым или об измене, о тяжкой женской доле).

Серьезность, с которой семейские относятся к любовной лирике, объясняется нравственным аспектом темы, которому придается большое значение в жизненном обиходе сельской общины.

5 Эти песни включены в данный сборник, но дополнены расшифровкой других вариантов распева.

6 Названные песни также включены в настоящее издание, но с уточненной подтекстовкой и полной расшифровкой текста.

7 Те же песни в записи Л. Е. Элиасова представлены и в настоящем издании. Все они, за исключением песни «Полынь-горькая в поле трава», ранее нотированы автором, и в них отсутствуют некоторые неточности, допущенные В. М. Щуровым в расшифровке особенностей произношения вокального текста.

Элиасов приводит слова одного из жителей семейского села: «Много у нас песен поется о неверном женихе и невесте, и не зря такие песни живут. Обычай у нас такой: полюбил, дал зарок жениться — женись. Коли не женился, а девку завлек, то получай от всех такую молву, от которой и свет белый не мил станет»8.

Отсюда, по-видимому, тяготение к «жестокому» романсу, тематика и поэтический строй которого в конце прошлого века широко используется в певческом репертуаре семейских.

Столь же популярны в среде семейских и «песни тюрьмы и каторги», а также овеянные романтикой песни о благородных разбойниках («Кармалютка — хлопец добрый»).

Сочувственное отношение семейских ко всем отверженным и бездомным, ко всем, кто томится в неволе или бродяжничает — исторически сложившаяся традиция. Начиная со времен раскола, семейские сами постоянно испытывали гоненья и преследования со стороны официальных властей. Образы безвестных арестантов ассоциировались в их сознании с сотнями раскольников, пострадавших за истинную веру. Кроме того, в период переселения в Сибирь семейским, естественно, приходилось бывать в контакте с партиями ссыльных, которых перегоняли по той же дороге. Но может быть существеннее всего то, что, авторами ряда песен нередко оказывались безвестные узники а, порой как в песне «Поселенцы вы наши, бродяги», и сами семейские поселенцы.

К протяжным лирическим песням примыкают солдатские песни, в которых преобладает тема возвращения со службы домой и тема гибели вдали от Родины.

Приверженность семейских к протяжным песням наложила отпечаток и на их современный фольклор. Складывая песни о новой жизни в колхозной деревне семейские нередко используют напевы старинных лирических песен. Так, например, в основу «Песни о Ленине», созданной в певческом ансамбле села Большой Куналей положена старинная лирическая песня «Что за парень, что за бравый».

Из песен других жанров у семейских достаточно широко бытуют песни хороводные и плясовые. Многие из них полны задора и бесхитростного деревенского юмора. Таковы в нашем собрании песни «Бока мои, бока», «На улице ремода», «Уж вы стары старики», шуточная «Идет Ваня горой» и другие.

Наименее известны собирателям свадебные песни семейских. В нашем собрании они также представлены крайне скудно.

Н.П. Протасов, записавший у семейских несколько образцов свадебной причети, тем не менее довольно категорически отрицал наличие этого жанра у семейских. У старообрядцев, по его словам, «свадьба не сопровождается песней, потому что у беспоповцев брачующиеся сходятся по обоюдному соглашению, без всяких обрядов или пирушек, а просто так — приглянулись, например, друг другу девушка и парень, и, недолго думая, она уходит к нему и со дня ухода считается его женой, да так и живут до самой смерти» 9. Однако, и по немногим имеющимся образцам в сборниках Н. Протасова и Н. Лисина, записанным в чисто семейских селах Забайкалья, можно заключить о бытовании у семейских цикла свадебных песен. Напевы, зафиксированные Протасовым и Лисиным функционально связаны с разными моментами свадебного обряда. Это песни, исполняемые после просватания девушки, по дороге

8 См.: Элиасов Л. Е. Фольклор семейских. с. 50.

9 Протасов Н. П. Как я записывал народные песни // Известия Восточно-Сибирского отдела РГО. 1903. Т. XXXIV. № 2. С. 134.

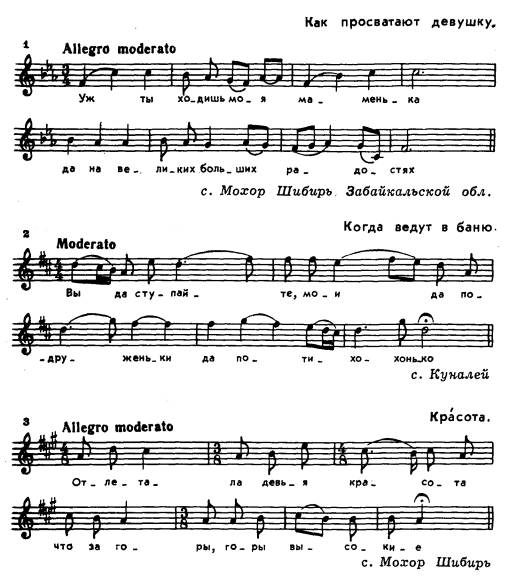

в баню, по возвращении из бани домой (см. № 10—14); песни, в которых невеста прощается с девичьей волей (Протасов, «Красота», № 15, 16; Лисин, «Красота ли моя», «Я помылась»). Приводим образцы свадебной причети из собрания Н. Протасова:

В сборнике Лисина помещена также старинная подблюдная песня «Наша свашенька», а в репертуаре народного семейского хора села Архангельск Красночикойского района Читинской области имеется старинная свадебная песня «Я пущу стрелу».

Кроме того известно, что в семейском селе Большой Куналей, например, во время свадебного обряда исполняли песни «Отдала родимая маменька», «Говорил мне милый, все наказывал», а также корильные песни про свата и свашеньку.

К сожалению, автору не довелось побывать на традиционной семейской свадьбе. Сведения о свадебном обряде семейских и исполняемых во время него песнях сообщены ему А. И. Рыжаковым и И. А. Рыжаковым —

участниками семейского певческого ансамбля села Большой Куналей.

Наши сведения о похоронном обряде у семейских также очень ограничены. Известно, что среди семейских были талантливые плакальщицы, которых приглашали на похороны в другие деревни. Автору лишь однажды удалось слышать напев похоронной причети, поскольку в наши дни профессиональные плакальщицы — явление более чем редкое.

У семейских нет специально выделенного жанра календарных песен. Но исполнение некоторых лирических, хороводных и плясовых песен приурочивалось к большим сельским праздникам, которые вплоть до 1930-х годов нашего века по традиции соединялись с церковными праздниками.

Замкнутый образ жизни семейских, подчиненной строгому религиозному уставу, сообщал этим праздничным формам быта своеобразную окраску. Так, например, вместо традиционного колядования на Рождество, широко бытующего в южных областях России, у семейских в ночь на Рождество ходили по домам с пением молитв, славящих Христа.

Старожилы села Большой Куналей рассказывали, что в ночь под Рождество, после всенощной, в разные концы улиц села отправлялось несколько групп певчих. В приходе бывало от пяти до шести таких групп, состоящих из певчих разного возраста, называли их «партиями».

Обычно жители, которые не смогли побывать на службе, спрашивали у возвратившихся из церкви: «Сколько нонче партий пошло по домам?» Это необходимо было знать, чтобы подготовиться к встрече каждой из них. Эти партии состояли только из мальчиков и мужчин.

Церковных певчих у семейских называли «дьяками», а пение молитв обозначалось глаголом «деячить». Партии отправлялись деячить в специальных для этого случая халатах из чесучи серого или черного цвета (по-семейски этот китайский материал называли «чечуя»), подпоясанных шелковым полосатым кушаком (черное поле с зелеными, красными, синими, белыми полосами в два пальца шириной). Ширина кушака достигала шестидесяти-семидесяти сантиметров, общая длина — два с половиной, три метра. Оба конца кушака были украшены тяжелыми кистями длиной в двадцать сантиметров.

В первой партии шли мальчики в возрасте от двенадцати до четырнадцати-пятнадцати лет. Среди них назначался старший, которым обычно был лучший запевала. Он же чаще всего и собирал деньги с прихожан. В домах к их приходу готовили свечи. Перед началом молебна старший из мальчиков зажигал их, а после окончания молебна — гасил и принимал от хозяина дома пожертвования. Вслед за первой партией приходила группа певчих, состоящая из молодых мужчин в возрасте двадцати-двадцати пяти лет.

Наиболее представительной была последняя партия певчих, состоящая из стариков, во главе с самим уставщиком или полууставщиком. Эта партия была составлена из самых опытных певчих, пение которых производило наиболее яркое впечатление.

В течение Святок все партии обязаны были побывать в каждом семейском доме. Случайный пропуск какого-либо дома считался дурным знаком и вызывал тревогу у прихожан. Сознательно деячившие обходили дома только тех прихожан, которые так или иначе нарушали устав: например, муж разошелся с женой и взял другую; или жена ушла от мужа — вышла за другого, или мужчина взял в жены не семейскую. Таких нарушителей семейского уклада отлучали от прихода и всем деячившим запрещалось заходить в их дома.

Для рождественских праздников у семейских существовала особая нарядная одежда. В эти дни девушки носили на голове атласы (дорогие двухцветные платки) с кокошником и подзатыльником из парчи. Поверх атласа надевался венок из искусственных цветов. Косу убирали косником с двумя-тремя лентами. Девушки шли по улице в сарафанах, прикрывшись от стужи вторым атласом. На ногах у них были сапоги или красного цвета катанки (валенки) с узорами.

Парни расхаживали в кожаных сапогах, в широких шароварах, плисовых или цветного набивного кашемира, в бекешах с борками из синего или красного канфа или гарнитура и подпоясывались полосатыми кушаками. На голову полагалось надевать лисью рыжую шапку с поднятыми ушами, скрепленными между собой красной лентой с маленькими кистями, собранной в центре ниткой в гармошку из пяти-шести рядов.

Из «мирских» песен на Святках более других исполнялись хороводные песни «В хороводе были мы», «Во вчерашней ночи, у нас было, было в печи» (приближающиеся по типу к известным в южных областях России «караванным» песням). Пелись и плясовые: «Ах, вы сени, мои семи», «Бока мои, бока», «Посею лебеду на берегу» и другие.

В праздничные дни у молодежи существовал следующий обычай. Группа девушек откупала на это время у какого-либо бедняка дом. В таком доме девушки и парни гуляли с утра и до обеда, а потом и после обеда. Обычно в каждой деревне откупали пять или шесть домов. Причем девушки могли находиться только в том доме, который ими откуплен. Парни же группами ходили по разным откупленным домам с гармошкой, распевая частушки «Саратове». Но во время этих гуляний пелись и протяжные песни. Водили хороводы и участвовали в плясках только одни девушки, без парней.

На масленицу было принято обязательное катанье на лошадях, запряженных парами и тройками. Те, кто был побогаче, запрягали иногда до пяти лошадей в ряд.

Во время катания в санях девушки пели песни. Управляли тройками один или двое парней, некоторые из них пели вместе с девушками протяжные песни «Ты звезда», «Темная ноченька» и другие. Группы парней оставались ждать девушек на той улице или на мосту, на которых происходило катание: каждая из троек должна была дважды обвезти своих девушек вокруг улицы, после чего все парни и девушки садились в сани и ехали к какой-либо из девушек на угощенье. Характерно, что вина на этих угощеньях почти не бывало. После этого парни уезжали на место гуляния, а кучер вез девушек вокруг улицы еще раз, и на этом катанье заканчивалось.

Пасхальные праздники также сопровождались катанием на лошадях. Порядок празднования был тот же, что и на масленицу и песни пелись те же. Поскольку становилось уже намного теплее, наряды изменялись. Девушки покрывали голову небольшими платками-атласиками. Те, кто был победнее, надевали платки-кашимирики такого же размера, но из более простого материала. На головах у парней были колпаки из шляпного материала. Они наряжались в разноцветные рубахи и подпоясывались длинными (до трех метров) тканными на ручных станках шелковыми или ниточными поясами, украшенными цветным геометрическим орнаментом.

На Пасху молодежь сходилась на качели и пела протяжные песни «Полно пташка, канарейка», «Стой рябина, стой кудрява» и другие.

Летом на Троицу молодежь выходила на улицу, наряжала березку разноцветными лентами и платками. На Троицу пелись почти те же песни, что и на Святках. В первый день девушки, как и зимой, надевали

на голову атлас с кокошником, венком и косником. На второй день они уже без кокошников ходили вечером по улицам с комушкой, пели и плясали вокруг нее. За ними шли парни с гармошкой и тоже пели. Девушки водили вокруг березы хороводы под пение песен «Уж ты, комушка моя мелкотравчатая», «Во поле береза стояла», «Не ходи-ка ты, мой милый», «Ах вы сени, мои сени» и другие. Кроме хороводных и плясовых пелись и протяжные песни «Канарейка, пташка утешная», «Ты восточная звезда» и другие. Парни же под гармошку пели частушки «Саратово» и кроме того исполняли перепляс под инструментальный наигрыш «Подгорная».

Главным осенним праздником был Покров день, когда заканчивались сельские работы. Устраивались гулянки с песнями и плясками с большой выпивкой. Нередко возникали пьяные драки. После Покрова на улицах кутками собирались на лавочках девушки и пели многоголосные протяжные песни и частушки. Пели громко, чтобы привлечь парией. Услышав песни, парни сходились к ним на голоса. Гуляя по улицам, парни обычно пели под гармонь частушки «Саратово».

В вечернее время, в хорошую погоду молодежь постоянно собиралась группами около своих домов. Девушки и парни, сидя на лавочках допоздна распевали свои любимые песни.

В октябре—ноябре по вечерам обычно собирались на посиделки. Девушки занимались вязаньем, прядением или какой-либо другой работой и пели шуточные песни «Идет Ваня горой», «Полетел наш комарочек», «Сидит Дрема». Последняя, сопровождавшаяся сначала игрой, переходила затем в хоровод и заканчивалась общей пляской, так как этот вариант представлял собой контаминацию хороводной песни с плясовой «Во кузнице». Исполнялись и другие песни.

Кроме посиделок были распространены еще вечорки. На вечорки никакую работу с собой не брали: собирались только для того, чтобы вдоволь попеть и поплясать. Под гармонь с пением частушек лихо отплясывали под «Камаринскую» и «Подгорную».

Несколько слов о культовом пении семейских. Вплоть до конца прошлого века основным видом пения семейских было культовое пение и духовный стих, народная же песня, как известно, преследовалась уставщиками. На рубеже XIX—XX веков и, особенно после Великой Октябрьской революции, культовое пение и народная песня в семейском укладе поменялись местами: народная песня зазвучала свободно и заняла главное место в духовной жизни сельской общины.

В настоящее время лишь в некоторых деревнях и в городе Улан-Удэ существуют небольшие приходы с уставщиками и несколькими добровольными певцами, поющими по церковным праздникам, и отпевающими на похоронах. Такие певцы народных песен не поют, хоть и знают их, боясь потерять уважение прихожан.

Автору однажды довелось побывать в доме у одного из уставщиков. Там была старинная церковная книга с одноголосными крюковыми записями и киноварными пометами, изданная в 1898 году. Но она служила уставщику лишь источником точного текста. Напевы же, распетые на два и три голоса, были выучены им не по крюкам, а с голоса, то есть в форме тех же устных традиций, в которых разучиваются и передаются от одного певца к другому и народные песни. В наши дни, почти невозможно уже найти среди семейских мастера, умеющего петь по крюкам. Но вплоть до 1920-х годов в крупных семейских селах сохранялась традиция обучения крюковому. пению, обусловленная нуждами церковного обихода старообрядцев.

В результате у семейских была разработана целая система музыкальной подготовки певческих кадров. В селе Большой Куналей, например, издавна славившемся своей высокой певческой культурой, существовала профессиональная школа певчих, основанная на устных традициях освоения средневековой культуры знаменного распева.

Обучение велось следующим образом. Один из наиболее музыкально образованных певчих — это мог быть уставщик, полууставщик или просто одаренный певец с хорошей музыкальной памятью — набирал группу из двенадцати, редко двадцати мальчиков. Родители, которые обычно охотно отдавали своих сыновей обучаться церковной грамоте и пению, обязаны были платить по пяти рублей в год за одного ученика (в голодные 1916—1918 годы за обучение одного мальчика отдавали от пятнадцати до двадцати пяти пудов зерна).

Ученик обязан был усвоить церковную грамоту, выучить наизусть Часовник, Псалтырь и уметь правильно читать на память все домашние молитвы. Кроме того его обучали системе крюковой нотации или «пению по солям» и специальному церковному счету по буквам вместо цифр.

Через год ученику устраивался экзамен. Отец приводил своего обученного сына в церковь, и уставщик или помощник уставщика давали ему разные задания, например, спеть канон (по-семейски — канун) или стихиру. Если ученик справлялся с заданиями, уставщик благословлял его и ставил по своему усмотрению, либо на левый, либо на правый клирос. С этого момента ученик становился полноправным церковным певчим и был обязан ходить петь и читать под все недельные и годовые церковные праздники. Некоторые родители этот момент вступления ученика на клирос отмечали тем, что покупали свечи и просили отслужить в честь сына молебен.

Так число музыкально образованных людей на селе из года в год пополнялось. В течение одного десятилетия село получало примерно от ста двадцати до двухсот мальчиков, прошедших профессиональную певческую подготовку. В свете этой несложной статистики вполне объяснимым становится и тот высокий уровень мастерства, которым отличаются исполнители семейских народных песен в Большом Куналее. Ведь в отличие от городских церковных певчих, которые обособлены своим служебным положением от других горожан, сельские церковные певчие оставались в первую очередь крестьянами, не отрываясь от общего быта сельской общины. Они знали и могли спеть любую народную песню, бытовавшую у них на селе. Естественно предположить, что музыкально развитые, имевшие многолетнюю церковнопевческую практику люди должны были и в распеве народной песни показать себя не менее искусными певцами и распевщиками. Еще и в наши дни имелись такие великолепные певцы как Александр Иванович Рыжаков — зачинщик семейских хоров в Большом Куналее, Иван Андреевич Рыжаков — запевала Забайкальского семейского народного хора города Улан-Удэ, которые с одинаковой легкостью могли спеть любой из самых трудных подголосков в многоголосном семейском распеве и исполнить знаменные церковные распевы.

В 1970 году в Ленинграде во время выступления Забайкальского семейского хора на концерте в Институте театра, музыки и кинематографии И.И. Земцовский попросил И.А. Рыжакова исполнить какой-либо раскольничий церковный напев. Ни мало не смущаясь, тот воспроизвел один из образцов древних гласов знаменного распева. Причем, по мнению такого крупного специалиста в области древнерусского церковнопевческого искусства, как присутствовавший на концерте Н.Д. Успенский, сделал это с большой точностью. Так же свободно мог бы «продеячить» и А. И. Рыжаков, который и сообщил автору многие интересные сведения о певческих традициях своего родного села.

Незадолго до смерти Иван Андреевич Рыжаков в беседе с автором вспоминал, что в его певческой судьбе большую роль сыграл прославленный мастер семейского распева Тит Титович Иванов. Это был настоящий энтузиаст семейского фольклора. По собственному почину собирал он у себя в доме по вечерам ребятишек и разучивал с ними народные песни. Такие спевки частенько затягивались за полночь, ребят угощали сибирскими пельменями, поили чаем. «Песенка никогда никому вреда не принесет», — любил повторять Тит Титович Иванов. Таким образом наряду с официально принятой системой певческого воспитания в селе Большой Куналей существовали и иные, внецерковные формы обучения детей семейскому распеву.

Если попытаться выделить самый общий, объединяющий признак семейских песен, следует в первую очередь указать на обязательный для семейских песен многоголосный склад. Ни один из подлинных мастеров пения не возьмется спеть семейскую песню в одиночку, так как не мыслит ее одноголосного существования. Для исполнения песни требуется минимум два певца. Именно принципы многоголосного распева крестьянской протяжной песни, бережно хранимые и приумножаемые на протяжении многих веков, сообщают неповторимый, самобытный колорит песенной культуре семейских и, в частности, тем ее образцам, которые публикуются в настоящем собрании.

Столкнувшись впервые с народной песней семейских, невольно задаешься вопросом: а с чем ее можно сравнить? Какой из местных областных стилей русской народной музыкальной культуры наиболее ей близок?

Первые слуховые впечатления дают нам право сказать, что самыми близкими семейскому стилю распева следует считать южнорусские традиции народного пения. Эта мысль весьма обоснованно поддерживается знатоком данных традиций, известным фольклористом В. М. Щуровым.

Близость южнорусским традициям ощущается в самом ведении голосов. В семейском многоголосном распеве, так же как и в южнорусском, невозможно выделить основную мелодию в привычном понимании, исполняемую каким-то одним голосом. Мелодическое мышление народных певцов, представляющих оба певческих стиля, изначально многоголосно. В обоих случаях, как правило, запевает средний голос, но после запева мелодическая линия среднего голоса перестает быть ведущей. Мелодическая мысль развивается, свободно переходя от одного голоса к другому.

Общие признаки можно заметить и в структуре многоголосия, в строении семейской и южнорусской хоровой партитуры. Так, например, в обоих стилях нередки случаи, когда высокие мужские голоса звучат реально выше низких женских или когда тесситура распева у мужских и женских голосов совпадает.

В певческих ансамблях смешанного состава велика роль низких женских голосов. Высокий женский подголосок обретает самостоятельность только в местах унисонного свода голосов. Есть и еще одно свойство многоголосной фактуры семейских протяжных песен, сближающее их с южнорусскими. Это характерное для обоих стилей наличие в хоровой фактуре жестких диссонирующих вертикалей.

В октябре 1971 года в Москве во время подготовки к концерту «Музыкальный фольклор Советского Союза» ансамбль Забайкальского семейского народного хора оказался в одном помещении с белгородским хором, который многие годы курирует В. М. Щуров. Когда белгородцы запели одну из своих песен, знакомую семейским мастерам, те совершенно свободно включились и ее распев.

Случай этот очень интересен. Он подтверждает тезис о близости самых общих принципов многоголосного распева в семейской и южнорусской традициях.

Значительное влияние на песенное творчество семейских оказала песенная культура казаков, это объясняется территориальной близостью семейских поселений к Забайкальскому казачьему войску, располагавшемуся на границе с Монголией и Китаем, и казачьим станицам, расположенным в Бурятии.

Общение с казаками на протяжении нескольких веков сказалось у семейских в частичном заимствовании песенного репертуара, в необычайно высоко развитых традициях мужского ансамблевого пения, в особой роли верхнего выводящего мужского подголоска, осуществляющего подхват и орнаментальное интонационное ведение голоса, а иногда и стабилизирующего распев на выдержанном звуке, в схожести некоторых приемов подачи звука. Так, например, семейским, как и казакам, не свойственно широко раскрывать рот во время пения. Фактически при пении рот раскрыт не более чем при разговорной речи. При этом у тех и других сохраняется близкий, летучий, звонкий звук.

Довольно редко заимствуются семейскими характерные для казачьего пения короткие, рубленые окончания куплетов.

Следует сказать об общности песенного репертуара. Одни и те же песни бытуют как у потомков казаков, так и у семейских. Таковы песни «Как у нас было на Дону», а также «Закубанские горы», вошедшие в данное собрание, названия которых сами свидетельствуют об их происхождении.

Другой общей песней, слышанной автором, является песня «Из-за гор, горы». Ее исполняют: народный казачий хор села Шарагол, Бичурский семейский народный хор, а также Забайкальский семейский народный хор города Улан-Удэ. Здесь ее поют с новым текстом, созданным солистом хора — И.А. Рыжаковым — и под новым названием «Из колхозного двора едут трактора». Все три варианта песни близки между собой, хотя имеют и небольшие различия в распевах, обусловленные местными традициями.

Песня «Сяду-ка я под оконце» говорит о связи семейских с Донским и Терским казачеством. В ней иногда встречаются украинские слова и даже обороты, например: «Я устану-ка раненько, я умоюся беленько»; «Стал он коней напувати» или: «Рятуй, рятуй, моя мила, если ты меня любила / Я бы рада рятовати, да не умею выплывати». Кстати, близкий вариант этой песни, явно послуживший первоисточником для семейского образца, автор слышал в исполнении хора Терских казаков.

Кроме названных, необходимо отметить еще один источник влияния на песенный стиль семейских. Как известно, до своего переселения в Сибирь часть семейских жила в конце XVII и начале XVIII века на территории Белоруссии, находившейся в то время под властью Польши. Культура и быт семейских носят следы влияния этих родственных славянских культур. В быту это выражается в обычае раскрашивать узорами или растительным орнаментом стены или потолки некоторых семейских домов, а также украшать резьбой наличники, ставни, ворота и другие детали дома.

В народном творчестве об этом свидетельствуют бытующие в семейских селах украинские и белорусские песни. На это указывал и профессор Л.Е. Элиасов, говоря о песенном репертуаре семейских. Но еще важнее отметить элементы белорусского языка, встречающиеся в речи семейских, в особенностях их произношения: например, наличие мягкого южнорусского «г», частая замена гласных «е» и «а» на «я» (ня пыль, няйдет, ня слышно). В окончаниях слов на согласную «т» часто встречается замена твердого окончания на мягкое «ть» (вместо ходит, водит — ходить, водить), замена согласной «в» на гласную (девка — деука, в островах — у астравах).

Укажем и на такие фонетические замены: вместо «щи» — скажут «шти»; вместо «по дорожке — по дорошти», «в роще» — в «рошши» или «в рошти»; вместо «бежит» — «бягёть», вместо «побежит» — «побегать».

Разбирая фонетические особенности произношения текста в песне «В островах охотник», ленинградский фольклорист И.В. Мациевский, хорошо знающий особенности польского языка, отметил в семейском тексте ряд элементов, сближающих его с польским и белорусским языками. Так, согласный «с» звучит как нечто среднее между «сь» и «шь», согласный «ц» произносится как нечто среднее между «тсь» и «ч», а звонкий согласный «з» заменяется на «ж».

Небольшая таблица позволит получить более наглядное представление о фонетических связях семейских текстов с польским и белорусским языками.

ТАБЛИЦА

| Литературное | Семейское | Транскрипция |

| траве | травье | trawie — польск. |

| в редкости | в редкошьчи | w redkości — польск. |

| цельный | циельный (тсь, ч) | cielny — польск. |

| нельзя | нельжя | nielzia — польск. |

| зверя | жверя | żweria — польск. |

| цветами | шьвитами (сь) | świtami — польск. |

| слезами | шьлизами (сь). | ślizami — польск. |

| красавица | краса(я)виця | krasa(ia)wicia — польск., бело-русск., укр. |

| гуляет | гуля(ва)ит | hula(ua)it — белорусок. |

| не медлил | ня медлил | Nia medlil — белорусск. |

| в лес | у лес | u les — белорусок. |

| в островах | у астравах | u astrawah — белорусск. |

Все отмеченные элементы родства семейской певческой традиции с иными традициями общерусской народно-песенной культуры, важные для понимания самобытного стиля семейских песен, не затрагивают однако одной специфической их особенности, аналога которой в русской песенной традиции нет.

Речь идет о природе и характере вставок в слова текста дополнительных слогов и гласных, которые отсутствуют в разговорной речи семейских. Появление подобных дополнительных слогов связано с традицией семейского распева и имеет чисто музыкальную природу. Так, например, фраза «Сорву в поле черемушку» из песни «Расчеремушка» (№ 9) в семейском распеве, с введением дополнительных слогов и междометий и применением словообрыва, из восьмисложной превращается в двадцатисложную: «Со-рву в по-лн ча-рё… и эх да ча-рё ча-рё-(я)-(ва)-му-(э)-му-ш(и)-ку».

С необычайно развитыми внутрислоговыми распевами и словообрывами, чаще всего в протяжных песнях, мы встречаемся и в других областных стилях. Но там, как правило, посредством дополнительной гласной или междометия распевается какой-либо один слог в слове, что не ведет или почти не ведет к его искажению.

В семейском распеве дополнительными гласными порой обрастает почти каждый слог, отчего неузнаваемо меняется и звучание текста, и его структура. Обилие дополнительных слогов создает прочную опору протяженным мелодическим линиям отдельных голосов в многоголосном целом семейского распева. Введение в распев дополнительных слогов в таком количестве не характерно для исполнителей других русских этнографических областей. Обилие слоговых вставок сообщает семейскому распеву неповторимую звуковую окраску: у слушателей возникает впечатление, что песня исполняется на незнакомом языке. Именно увеличение количества слогонот способствует более четкой ритмической организации напева и обеспечивает ему сквозное развитие. Интересно, что эта отличительная особенность музыкального языка семейских протяжных песен находит известную аналогию в некоторых явлениях древнерусского церковно-певческого искусства.

Речь идет об аненайках, хомонии и хабувах — вставных дополнительных слогах и гласных в распеве слов, характерных для церковно-певческого обихода XVI—XVII веков. Особенно большой интерес для нас представляет применение хабув.

Суть этого приема в том. что в слово для распева вставлялись дополнительные слоги, состоящие из гортанного «х» и гласной (ха, хе, хи и других), а также из гласных, предваряемых губным «у» (уа, уо, уе, уи). Оба варианта этого фонетического приема звукоподачи использовались и до сих пор еще используются исполнителями семейских песен.

Первая разновидность приема с использованием «х» встречается в настоящее время очень редко и только у весьма пожилых исполнителей. И. С. Рыморев (1893 г. р.) и В. Т. Иванов (1886 г. р.) из села Большой Куналей применяли его в разных песнях:

«Мойся, моя Марусеньках

… за гора(я)ми да было за (хы)… за дола (хы)…, за дола (я) мя

…каменна(хы), ну пала(хы).., ну пала(я)тка

…было во(хы), ву пала (хы) … у пала(я)тках.

…сядить маманька(хы), да рыду(х) … она рыда (ва)ять.

«Расчеремушка»

«Да о как(ы) по вутр(я)еный ды ли воны(на) по за .., вой ну по за…, вой ну по за(хы) по за(я)ря(во)ш(и)кя.

…Чиряз(ы) быс(ы)траю ря(эие) … через ре (хы) .. ,ох, через ре(ява)ча(ва)нику.

«Летели три пташки*

…Я на груде етоли(я) на болиной вздохну(хы) … ну вздохну-(ява)ла.

…Вон(ы) пил (ы)-та гулял, эх, да. Се.., Сере(хы).., ну, Сере(ёво)жа…

Если И.С. Рыморев и В.Т. Иванов используют вставки с «х» в словообрывах и на концах слов. то у С.К. Киселева — пожилого певца, жителя села Новая Брянь — вставные «ха» встречаются в середине слов. Например, в песне «Соловей кукушку уговаривал» в словах: «куку(ха)шачка, кукунё(ха) ночка, са(ха)лавья заба(ха)вашки».

В то же время приходится признать, что описанный прием в современной музыкальной культуре семейских — явление уходящее. Ведь тот же В.И. Иванов, в тех случаях, когда он пел в ансамбле с более «молодыми» по возрасту Ф.Ф. Рыжаковым и А.И. Рыжаковым, совершенно не пользовался вставками с «х», хотя совершенно свободно применял их в распеве с И.С. Рыморевым. Это свидетельствует о том, что с уходом старших поколений певцов из певческого обихода семейских уходит и сам этот прием.

Использование вставных слогов с предваряемым губным «у» встречается гораздо чаще. И. А. Рыжаков применяет этот прием в запеве песни «Проходи, мое скушное времячко» (№ За): «.. .П(у)адсыхаит(и) трав(ы)ка биз дождя…», а также в песне «Скушно, грустно паренёч-ку»: «…скажи лю(яояоу)буш(и)ка(и)». В песне «В островах охотник» вместо начала «в островах» практически слышится: «У астравах охот(ы)ник цельный день гуля(уа)ит».

А если рассматривать постоянно встречающиеся внутрислоговые вставки «ява» и «явой», как с течением времени фонетически трансформированные вставки с предваряемым «у»—«яуа» и «яуой»—то придется признать этот прием одним из наиболее употребительных в семейском распеве.

Помимо названных, используются вставки любых дополнительных гласных в различных частях слова, в том числе и в конце слова. Такая гласная выполняет соединительную функцию, сливая два соседних слова. Сверх того постоянно вводятся так называемые полугласные, например, с(ы)вет, охот(ы)ник, что характерно не только для семейского распева, но и для других русских областных стилей.

Кроме перечисленных встречаются вставки с применением дополнительной согласной, например вместо «усы»—«вусы», вместо «у окошечка»—«у вакошеч(и)ка».

Наиболее употребительны односложные вставки, состоящие либо из одной гласной, либо из гласной, предваряемой согласной. Довольно широко используются двухсложные — типа «ява», «явой». Реже встречаются трехсложные: «Чиряз(ы) быс(ы)траю ря(эие).., через ре(хы).., ох, через ре(ява)ча(ва)нику».

Приведенный пример наиболее типичен. В нем прослеживаются различные комбинации вставок, от односложных до трехсложных включительно, в пределах одной строки.

Интереснейший, хотя и редкий, прием вставки в слово пяти дополнительных гласных находим в песне «Скучно, грустно паренечку». Слово «любушка», из трехсложного превращается в девятисложное «скажи лю(яояоу)буш(и)ка(й)».

Сходство приемов распевания текста в семейских песнях и в произведениях древнерусской профессиональной музыки (в частности, использование хабув) позволяет высказать одно принципиальное соображение. Обилие дополнительных слоговых вставок — этот специфический феномен и едва ли не главный стилевой признак народно-песенной традиции семейских — имеет, на наш взгляд, очевидный реликтовый характер.

Семейский распев — единственная известная нам форма национальной певческой культуры, в которой сохраняются и продолжают жить некоторые элементы русского средневекового церковно-певческого искусства. Мы можем это утверждать, сравнивая образцы современного семейского распева с дошедшими до нас письменными памятниками древнерусской музыкальной культуры. В обоих случаях мы видим один и тот же тип многоголосной фактуры и родственный интонационный склад напевов.

«Многоголосие московских мастеров пения во всех его видах — от простейшего ленточного до путевого — было мелодическим по своей природе, — писал Н.Д. Успенский. — Вертикали возникали лишь как следствие одновременного звучания нескольких горизонтально развивающихся мелодических голосов. Поэтому, чем многообразнее были горизонтали многоголосия, тем сложнее становилась и его вертикаль. Путевое пение достигало апогея этой сложности»10. Это наблюдение может быть в равной мере отнесено ко многим образцам русского народно-песенного многоголосия, и более всего — к его семейской ветви.

«В обоих видах многоголосия, — продолжает Успенский, — и в строчном и в путевом — все диссонирующие звукокомплексы возникают свободно, без предварительного приготовления диссонанса посредством задержания голосов. Равным образом не знает строчное и путевое пение разрешения диссонансов. Несколько диссонирующих звукокомплексов может непосредственно следовать друг за другом» 11.

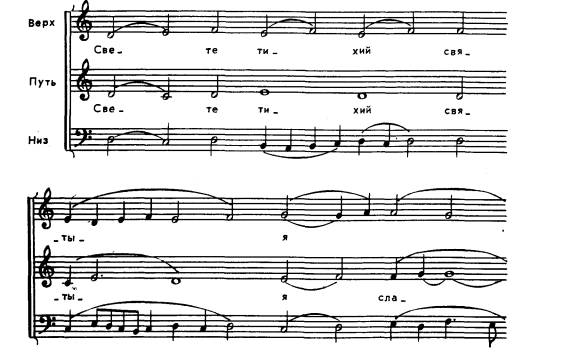

Гимн «Свете тихий»

10 Успенский Н. Д. Древнерусское певческое искусство. — М., 1965. С. 183.

11 Там же.

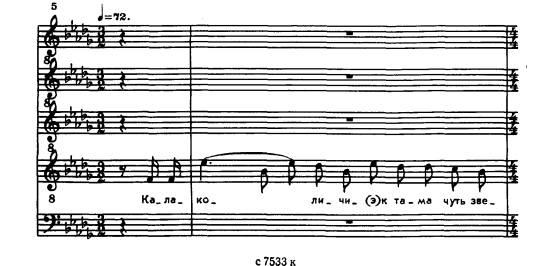

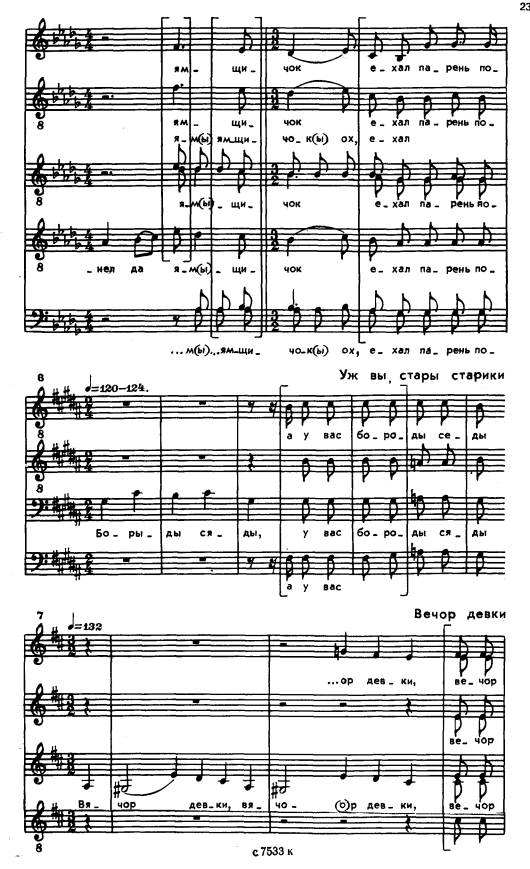

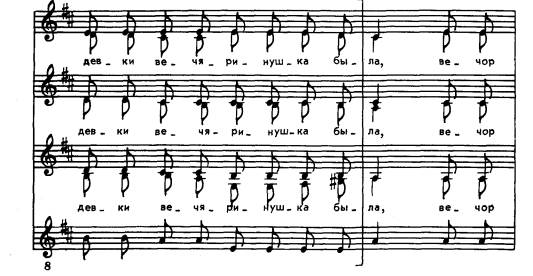

Подобных примеров неприготовленных диссонирующих звукокомплексов, образующихся по вертикали, в семейских песнях разных жанров достаточно много. Назовем протяжную «3а широкой за рекой», шуточную «Уж вы, стары старики» и плясовую «Вечор девки».

За широкой за рекой

Как видим, родство древнерусского строчного, путевого и демественного распева с современным семейским проявляется не только в использовании приема хабув, но и в особенностях многоголосной фактуры с ее предельно свободным голосоведением, и в сходной интонационной структуре напевов. Связи эти носят глубинный, исторически обоснованный характер и отсылают нас к эпохе зарождения и становления многоголосных форм народного и профессионального музыкального мышления. Общепринято датировать эту эпоху второй половиной XVI— началом XVII века.

«1551 год можно считать датой, когда многоголосное пение получило санкцию церковной власти на введение его в церквах всего Московского государства», — пишет Н. Д. Успенский 12. По-видимому, в этот же период и в народно-песенной культуре гетерофонный склад древнейшего слоя обрядовых песен начинает уступать свое место подголосочно-полифоническому складу развитого многоголосия протяжных лирических песен. Обе ветви древнерусского певческого искусства, развиваясь параллельно, не могли не оказывать друг на друга взаимного влияния.

О воздействии народно-песенных принципов подголосочной полифонии на многоголосный склад церковного пения той эпохи также пишет Н. Д. Успенский: «Усложнение полифонической ткани строчного пения происходило на основе таких приемов русского народного многоголосия, как варьирование мотивов, образование вторы и подголосков» 13. В другом месте своего исследования он подчеркивает, что «в использовании одновременного звучания секунд, кварт, малых терций и даже нон, без какого-либо ограничения условностями задержания и разрешения, московские мастера пения опирались на мелодический склад народного многоголосия, где стремление голосов к самостоятельности вызывает столь же свободное применение диссонансов в вертикали» 14.

12 Успенский Н. Д. Образцы древнерусского певческого искусства.—Л., 196В. С. 143.

13 Успенский Н. Древнерусское певческое искусство, с. 166.

14 Там же. с. 185.

Несомненно существовало и обратное влияние церковно-певческого искусства на народное в этот период. Следы общности многоголосных форм народного и церковного пения, отмеченных обилием жестких диссонирующих вертикалей, отчетливо видны именно в семейском многоголосном распеве. Многоголосие русских лирических песен других региональных стилей (за исключением, пожалуй, южнорусского), насколько о нем можно судить по опубликованным записям, гораздо «благозвучнее» семейского.

Естественно предположить, что такое характерное явление в церковном пении второй половины XVIII века, как использование хабув, хамоний и аненаек, также должно было найти какое-то отражение в традициях народно-песенного многоголосия той поры, просто как дань времени. Подтверждение этой мысли мы снова находим в практике современного семейского распева.

Раскол русских церквей повлек за собой и принципиальные изменения в церковной музыке. Вводимое повсеместно партесное пение дало иное направление развитию церковно-певческой традиции многоголосия (ориентация на гармонический склад). А в народно-песенной традиции продолжали сохраняться и культивироваться принципы подголосочной полифонии.

С этого времени пути развития народной и официально принятой церковной музыки все более и более расходились, их взаимное влияние ослабевало.

По-другому складывались традиции многоголосного распева в среде раскольников, и, в частности, у семейских. Они сохраняли традиции демественного пения в своем церковном обиходе, и это не могло не сказываться и на традициях их певческого искусства в целом. Тем более, что сам исторически обусловленный консервативный уклад жизни старообрядцев, неуклонное следование строгому уставу, обеспечивали тесное переплетение форм бытового и религиозного обихода 15.

Певческая традиция семейских, таким образом, обладает для нас не только эстетической, но и исторической ценностью. Являясь реликтом эпохи расцвета древнерусской певческой культуры, семейская традиция донесла до наших дней не только элементы демественного пения (что подтверждается письменными музыкальными памятниками той же эпохи), но и дала возможность получить представление о наиболее старинных незафиксированных формах народно-песенного многоголосия.

Самобытные черты семейского распева в его современных формах с наибольшей полнотой раскрываются в исполнении протяжных песен. Напомним главное отличительное свойство семейского распева: это всегда многоголосный распев. Автору никогда не приходилось слышать исполнение протяжных песен в форме одиночного распева. Этим общим свойством определяется, в первую очередь, мелодический склад семейских протяжных песен.

Выше уже говорилось о многоголосной природе мелодического мышления семейских мастеров пения, о невозможности выявить

15 Мы далеки от полного отождествления многоголосных форм демественного и народного пения. Не говоря уже о принципиальном функциональном различии обеих форм, укажем и на существенные отличия в приемах распевания текста.

Для демественного многоголосия, как и для предшествующих ему знаменного и путевого, характерна просодия, лишенная определенного порядка в последовательности слабых и сильных долей, ударных и безударных слогов.

Многоголосие семейских песен, как и большинства русских народных песен вообще, в противовес просодии демественного, основано на распеве стихотворного текста в котором чередование сильных и слабых долей, ударных и безударных слогов но-‘ сит строго упорядоченный характер.

основную мелодическую линию напева в партии какого-либо одного певца16. Запевает, как правило, средний голос. Но после запева его мелодическая линия утрачивает главенствующее значение в напеве, становится более статичной и лишь задает общее направление движению напева, который перехватывается и развивается в партиях других голосов.

Распев песни уподобляется ручью, впадающему в реку с весьма изменчивым руслом. Течение напева напоминает течение реки. Подобно реке он то сужается, то разливается необъятной ширью, и затем находит свое спокойное завершение в едином октавном унисоне, чтобы в последующих куплетах повториться новыми мелодическими разливами заиграть новыми красками многоголосного распева. Таким образом, мелодия семейской старинной песни рождается из совокупности различных мелодических линий, возникающих только в результате одновременного самостоятельного распевания текста песни двумя или несколькими исполнителями. Отсюда проистекает целый ряд специфических приемов многоголосного распева у семейских. О некоторых из них — огласовках, словообрывах, введении дополнительных междометий и частиц (вроде «да ли ну»), порой разрывающих слово, наконец, дополнительных слогах (типа «ха» или «явой»), которыми обрастают иногда почти все слоги распеваемого слова — уже говорилось. Назовем еще один прием, которым широко пользуются семейские при исполнении старинных протяжных песен.

Это прием своего рода «текстовой полифонии» — свободной перестановки слов, а иногда и целых фраз, в партиях разных голосов в пределах одного куплета. В результате в нескольких голосах одновременно интонируется разный текст 17.

Разумеется, использование названных приемов в совокупности крайне затрудняет восприятие поэтического текста песен (для неподготовленного слушателя оно становится практически невозможным) и ставит непреодолимые препятствия перед их расшифровщиком. Между тем для самих семейских, по-видимому, это не является препятствием: сюжет традиционно исполняемых песен хорошо известен как певцам, так и их слушателям.

Словесный текст песни — лишь канва, на которой искусные мастера «вышивают» ее настоящий «текст» — музыкальный. Образное держание песни, ее настроение и смысл создаются музыкальными средствами 18, раскрываются слушателям введении голосов, в звуковом богатстве подголосочно-полифонической ткани напева. Причем перечисленные выше приемы в большой степени обеспечивают это звуковое богатство. Их функциональное назначение состоит в том, чтобы почти каждый звук интонируемого в разных голосах мелодического мотива получал дополнительную опору во вставных слогах 19.

16 В определенной степени это свойство присуще общерусской традиции многоголосной протяжной песни, в особенности, как уже отмечалось, южнорусской традиции, но для семейского многоголосного распева оно становится главным стилеобразующим признаком.

17 К сожалению, образцы текстовой полифонии почти не встречаются в нотировках напевов из данного собрания. Но они зафиксированы в расшифровке текстов, прилагаемых к публикациям напева и помечены для большей наглядности квадратной скобкой.

18 Не случайно многоголосный напев семейской песни по своим художественным качествам нередко оказывается неизмеримо выше распеваемого поэтического текста.

19 С необычайно развитыми внутрислоговыми распевами, главным образом в протяжных песнях, мы встречаемся также в других областях России. Но там чаще всего распевается какой-либо одни слог интонируемого слова или междометие, что не ведет или почти не ведет к искажению слова. Распевание дополнительных слогов, вводимых в таком количестве как у семейских, не характерно для исполнителей других русских этнографических областей.

Таким образом дополнительные слоги и вставные междометия, затемняющие смысл словесного текста, имеют чисто музыкальное обоснование и воспринимаются слухом как неотъемлемая часть интонационно-мелодической структуры многоголосного целого. Столь же велика их роль и в ритмометрической организации многоголосного распева.

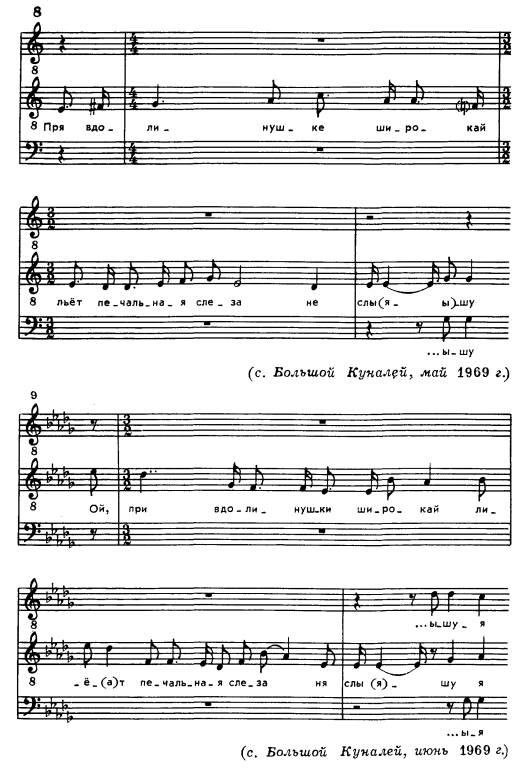

Постепенное разновременное включение певцов в многоголосный распев требовало четко выверенных ритмометрических соотношений между разными голосами по вертикали. Использование словообрывов, междометий, дополнительных гласных и слогов давало возможность исполнителям при каждом удобном случае максимально увеличивать количество слогонот. Последние разбивали мелодические фразы отдельных голосов на более мелкие ритмические структуры, и это помогало певцам свободно включаться в распев или отключаться, не утрачивая ощущения единого ритма напева в целом. Кроме того, этот прием используется для «ритмического опевания» какого-либо мотива мелкими длительностями на фоне движения других голосов более крупными долями. Укажем для примера песню «Не могла дружка дождаться» (см. фразу первого и частично второго голоса на словах «не в которой стороне» в 9 такте) или «При долинушки широкой» (см. партию первого голоса на словах «чи-тораднаи да радна(о)вой ня(ай) с(а)лы(ой)хать» в 6—7 тактах).

Введение в партию какого-либо голоса вставных слогов и гласных, сообщавших мелодическому движению дополнительные ритмические импульсы, помогало остальным исполнителям лучше ориентироваться во времени в границах куплета.

Этому же способствовали все приемы словообрывов. Разрыв интонируемого слова, когда певец намеренно берет дыхание посреди слова, является эстетически осознанным композиционным приемом. Смысл его в том, чтобы создать дополнительные ритмические ударные слоги, на которых возможно вступление любого голоса, а иногда и нескольких голосов. Той же цели служат и вводимые в распев междометия, соответствующие границам метрических долей. Заботой о композиционном строении распева, строго регламентированного во времени, вызваны и приемы вступления подголосков с любого слога распеваемого слова.

Ритмика семейских песен (особенно протяжных) вообще очень богата. Традиционным для семейского распева является использование синкоп и переменных метров (см. песню «Проснулася деревня» № 86). Богато ритмически орнаментирован распев в песне «Расчеремушка» (№ 9), большое ритмическое разнообразие, в частности применение синкоп, находим в протяжной песне «Мойся, моя Марусенька» (№ 8).

Характерные особенности семейского распева в большой степени определяются приемами голосоведения. Здесь очень важен принятый у семейских порядок последовательного включения подголосков в распев. В каждом семейском фольклорном ансамбле или хоре этот порядок обычно довольно стабилен, поскольку установлен он в процессе многолетней совместной певческой практики. Функции между участниками ансамбля строго определены: каждый достаточно точно знает свое место в многоголосной конструкции и время включения в распев.

Традиционный порядок вступления одних голосов и соответствующего паузирования других чаще всего следующий. Если зачин исполняет средний голос ансамбля, то следующий за ним по порядку обычно более высокий, осуществляет захват (то есть подключение первого подголоска, функция которого состоит в том, чтобы стабилизировать напев после зачина). В трехголосном ансамбле включение последнего полголоска в распев — подхват — осуществляется обычно исполнителем с низким голосом. При большем составе исполнителей порядок вступления подхватывающих подголосков допускает варьирование по куплетам и нижний голос может вступать позднее других.

В Забайкальском семейском хоре, например, последними в распев включались, как правило, самые низкие мужские голоса. В мужском ансамбле из села Большой Куналей в тех случаях, когда в распеве участвовала женщина (сестра мастера-корифея В.Т. Иванова, — Василиса Трофимовна Петрова, обладавшая довольно низким голосом), введение ее подголоска бывало большей частью одним из самых последних. Иногда же певица включалась в распев только во втором или даже третьем куплете.

В тех же, более редких, случаях, когда зачин оказывался у одного к; нижних голосов, например, у А.И. Рыжакова из большекуналейского ансамбля, порядок вступления подголосков менялся. Например, в песне «Ваня разудала голова» после зачина А. И. Рыжакова вступал верхний подголосок-захват — В.Т. Иванов, вслед за ним включался подголосок-подхват — Ф.Ф. Рыжаков (средний голос), за ним второй верхний подголосок и наконец, последним включался в распев второй нижний голос. В песне «Расчеремушка» (№ 9), которую также зачинает низкий голос (А. И. Рыжаков) есть любопытная деталь: после зачина во время вступлений подголосков (верхнего и среднего голосов) А.И. Рыжаков паузирует, дожидаясь момента, когда по традиции полагается включиться низкому голосу.

Любопытный образец постепенного включения певцов в многоголосный распев на всем пространстве многокуплетного напева наблюдаем в хороводной песне «Я по бережку похаживала» (№ 40). В отличие от протяжных, данная песня, как и многие ей подобные, имеет короткую интонационную формулу, варьируемую в большом количестве куплетов. После зачина среднего голоса (Ф.Ф. Рыжаков) захват осуществляет один из низких голосов (А.И. Рыжаков), и первые два куплета сохраняется двухголосный распев, причем партия нижнего голоса дважды паузирует. В третьем куплете вступает верхний подголосок — первый подхват. В четвертом куплете к нему присоединяется другой верхний подголосок (В.Т. Иванов) и только в шестом (!) куплете появляется второй нижний подголосок. Удивительная выдержка и экономность в использовании выразительных средств развития! А ведь каждый из мастеров совершенно свободно мог бы включаться в распев еще в первом куплете, но не сделал этого из чисто эстетических соображений.

Владение приемом паузирования в семейском многоголосном распеве — признак большого мастерства исполнителей. Они должны чувствовать полифоническую природу многоголосного распева и обладать чувством меры, умением выждать свое время включения в распев.

Многолетняя практика работы автора с семейскими фольклорными хорами и ансамблями показала, что молодые малоопытные певцы, начинающие осваивать труднейшее искусство многоголосного семейского распева, всегда торопятся включиться в исполнение песни и участвовать в распеве от начала и до конца куплета.

Между тем эстетический смысл последовательного вступления одних голосов и паузирования других в первой экспозиционной части напева заключается в постепенном звуковом насыщении распева все новыми и новыми подголосками. В средней, развивающей части напева прием паузирования, напротив, служит разрежению хоровой фактуры, создает эффект прозрачного фона, на котором рельефнее выделяется мелодический рисунок солирующего подголоска.

Особенно эффектно паузирование верхнего сводящего женского подголоска в хоровом распеве. Традиции многоголосного пения семейских любых составов исполнителей предписывают в обязательном порядке в конце песенной строфы сводить верхний звук в октавном унисоне Одному высокому голосу (в крайнем случае двум высоким голосам) вне зависимости от общего количества поющих. Все остальные исполнители обязаны петь нижний октавный звук, в редких случаях возможно появление квинтового тона. В большекуналейском семейском народном хоре сводящая — певица Агриппина Алексеева — обладающая необыкновенно чистым, звонким, высоким голосом, молчит почти на протяжении всего куплета и подключается к распеву в последней, замыкающей его части, на заключительном кадансовом обороте. В этом случае паузирование сводящей исполнительницы имеет прежде всего эстетический смысл: оно вносит яркую тембровую краску в завершающую деталь всей звуковой конструкции многоголосного распева.

Такое глубоко продуманное, постепенное включение многих голосов ведет к полифоническому наслоению все новых и новых коротких интонационных попевок. Они возникают в партиях разных голосов в результате распева дополнительных слогов и междометий. Поскольку напев имеет свои естественные верхние и нижние границы, а все близлежащие зоны распева вскоре оказываются уже занятыми, фактура напева неуклонно уплотняется: мелодические линии вступающих голосов, наслаиваясь, либо дублируют друг друга, либо образуют диссонирующие звуковые комплексы, состоящие из нескольких одновременно звучащих секундовых сочетаний. Плотная фактура, наполненная жесткими звучаниями параллельно движущихся квинт, неприготовленных и неразрешаемых увеличенных интервалов и многозвучных диссонансов — отличительный признак многих старинных протяжных песен семейских. Назовем для примера песню: «Аленький цветочек» (№ 7) с частым применением увеличенной кварты; «Мойся, моя Марусенька» (№ 8), в которой широко используются неприготовленные диссонирующие созвучия; «Ой, заболит головушка» (№ 25), хоровая фактура которой отличается особенно многозвучными вертикалями, включающими до пяти различных звуков. Подобные интонационные наслоения неизбежно ведут к расширению и временных границ напева, то есть увеличивают его общую мелодическую протяженность.

Следует сказать еще об одном виде паузирования, вызываемого исключительно необходимостью перемены дыхания у певцов. Такие паузы выполняют роль логических цезур. Возникают они довольно свободно и дают возможность исполнителю сделать небольшую передышку, чтобы снова включиться в многоголосную ткань распева.

Важную конструктивную и эстетическую функцию выполняют в семейском распеве приемы перекрещивания голосов. Выведение подголоска из общей многоголосной фактуры в тесситурно более высокую сферу распева делает более отчетливым его индивидуальный мелодический рисунок на фоне звучания других голосов, после чего певец снова уводит свой подголосок в нижнюю сферу распева, уступая место следующему исполнителю. Благодаря такому чередованию «вывода» и «увода» подголосков осуществляется композиционное становление многоголосного целого, характерное, в основном, для средней, развивающей части распева.

Перекрещивание мелодических линий в партиях разных голосов возможно как внутри одного куплета, так и на протяжении ряда куплетов, отчего голосоведение приобретает ярко выраженный импровизационный характер.

Иной тип перекрещивания голосов возникает в том случае, когда певцы, занимающие соседние, по высоте, зоны распева имеют приблизительно равные тесситурные возможности. Тогда используется прием перемены местами мелодических линий в соседних партиях на короткое время.

В своей исполнительской практике автор сам постоянно пользовался этим приемом распева, выступая вместе с весьма опытными мастерами — солистом Забайкальского семейского народного хора Ф.К. Рыжаковым и замечательным мастером-корифеем большекуналейского семейского народного хора В.Т. Ивановым. У всех нас троих почти равный тенорный диапазон. В процессе распева как только я чувствовал, что Ф.К. Рыжаков начинает выводить свой подголосок в мою интонационную и регистровую зону распева, я тут же быстро уводил свой голос ниже, на освобожденное им место. Пропев несколько фраз, мы, чутко прислушиваясь друг к другу, и к тому, что в это время делают другие исполнители, опять одновременно перекрещивали свои мелодические линии и возвращались каждый на свое первоначальное место в распеве. Таким путем исполнители вносят разнообразие в тембровую окраску напева и достигают большой рельефности мелодических очертаний в композиции целого.

Иную функцию выполняет в распеве перекрещивание голосов в момент выведения верхнего сводящего подголоска. Если в средней части распева перекрещивание подголосков выполняло развивающую функцию, то выведение подголоска из нижней сферы в верхнюю, на свод, обусловлено его завершающей функцией в напеве. Партия верхнего сводящего подголоска — это последний штрих, яркая интонационно-тембровая краска, которой отмечено завершение всей многоголосной конструкции в кадансовых оборотах куплетов. Сводящий подголосок достойно венчает композиционное целое семейского многоголосного распева.

Кроме того использование перекрещивания мелодических линий связано с необходимостью более равномерного распределения физической нагрузки на голосовой аппарат исполнителей. А такая нагрузка во время исполнения многокуплетных песен (особенно это касается протяжных) оказывается весьма значительной. Система перекрещивания голосов позволяет, при помощи временного увода подголоска в нижнюю сферу распева, создавать возможность для периодического отдыха исполнителей.

Описанные приемы ведения голосов в семейском распеве способствуют индивидуализации полифонической фактуры песен. В одном из лучших образцов многоголосного распева из данного собрания — песне «Не сидела бы Дуня» (№ 5) — мы встречаемся с приемами «ленточного голосоведения» (см. тт. 4, 6, 17) и даже с элементами имитационных приемов (см. тт. 20, 21). Широко развитую полифоническую фактуру подголосочного склада находим в «Песне о бурлаке» (№ 25) и во многих других песнях.

Чрезвычайным богатством и разнообразием отличается ладовое строение семейских песен. Широко используются в них различные виды ладотональной переменности. Чаще всего минорные напевы колеблются между фригийским и дорийским наклонением, создавая типичную секундовую переменность опорных тонов лада. Так происходит, например во 2-й строфе песни «Скучно, грустно паренечку» (№ 4), где переменность опорных тонов фа и ми-бемоль создает ладотональную переменность фригийского фа минора и дорийского ми-бемоль минора.

Элементы фригийского и дорийского минора вообще очень характерны для ладовой организации семейских песен. Так, например, фригийское наклонение встречается в песнях «Не сидела бы Дуня» (№ 5), «Аленький цветочек» (№ 7), «Канарейка, пташка утешная» (№ 10), «Ваня разудала голова» (№ 12) и других. Дорийский минор преобладает в песнях «Мойся, моя Марусенька» (№ 8), «Светил месяц над рекой» (№ 20), «Соловей кукушку уговаривал» (№ 69) и других.

Также типична и квартовая переменность ладотональных устоев (см. переменность миксолидийского ре-бемоль мажора и миксолидийского же соль-бемоль мажора в песне «Проходи, мое скучное времячко» (№ 3) или сопоставление двух минорных тональностей — си минора и ми минора — в песне «Закаталось красно солнышко» (№ 2).

Яркий образец наиболее сложной ладотональной переменности находим в песне «Не сидела бы Дуня» (№ 5). В процессе распева в ней сменяются четыре опорных тона: ми-бемоль—фа—соль—до. В первой строфе намечена ладотональная переменность: натуральный ми-бемоль мажор — дорийский фа минор. Во второй строфе устанавливается фригийский соль минор.

Колебания ладовой окраски напева во многом связаны с мерцающей неустойчивостью отдельных ступеней, чаще II и VI, но также и III ступени лада, которые в пределах одной строфы интонируются певцами то как натуральные, то как пониженные. Эта «игра» ступеней в многоголосном распеве (типичная для русской народной песни в целом) чрезвычайно обогащает ладовый склад семейских песен.

Особо следует отметить характерные для семейской певческой традиции ладовые смещения напева от его первого сольного зачина к хоровой части. Во многих песнях первый зачин тонально неустойчив (см., например, начало зачина в песне «Ходила по Дону, гуляла» № 21).

В некоторых протяжных песнях происходит постепенное формирование ладотональной структуры напева. Первоначальный опорный тон, выявленный в сольном зачине, постепенно вытесняется в хоровой, развивающей части другим опорным тоном, который в процессе многоголосного развертывания напева становится основным тональным устоем всей песни. Именно так происходит в песне «При долинушки широкой» (№ 1). Аналогичный пример постепенного формирования лада находим и в песне «Закаталось красное солнышко» (№ 2, см. первые семь тактов). Ладовая неопределенность наблюдается и в начале зачинов песен «Не сидела бы Дуня» (№ 5), «Ветер дует, сподувает» (№ 79).

Подобные ладовые «блуждания» исполнителя зачина объясняются не одними только поисками удобной тональности. В них сказывается и потребность в постоянном варьировании и трансформации знакомого напева.

В течение четырех лет автор наблюдал, как один и тот же певец — солист Забайкальского семейского народного хора Ф. Ф. Рыжаков — начиная протяжную песню «Не в лесу я, девка, заблудилась», постоянно в большей или меньшей степени трансформировал первый запев песни, хотя отлично ее знал. Совершенно разными в его же исполнении оказались при повторной записи и первые запевы песни «При долинушки широкой» (№ 1).

Другой солист того же хора И. А. Рыжаков в запеве песни «Не одна я, девка, заблудилась» придерживался более стабильного варианта, но все равно интонировал его немного иначе, чем Ф. Ф. Рыжаков. Для некоторых певцов это один из многочисленных приемов интонационного варьирования, включающего элементы импровизации, пример творческого подхода к исполнению народной песни, для других — это способ приспособиться к напеву, найти удобную для исполнения песни тональность.

С многоголосным пением a capella связано еще одно интересное явление: постепенное, иногда почти незаметное повышение тонального уровня от куплета к куплету, в результате которого последние куплеты песни порой начинают звучать на терцию выше первоначальных. Сами исполнители в подобных случаях употребляют выражение «постепенно подымать песню».

В песне «Не могла дружка дождаться» (№ 13) повышение тонального уровня напева (на целый тон) происходит в последнем из публикуемых куплетов: его запев вместо соль мажора звучит в ля мажоре.

Интересный пример последовательного тонального смещения, (сопровождающегося повышением тесситуры звучания и общего эмоционального тона напева) находим в песне «Мойся, моя Марусенька» в (№ 8). На протяжении 4 и 5 куплетов происходит последовательное повышение тонального уровня напева: до-диез минор — ре-минор — ми-бемоль минор. В песне «За рекой, за рощей» № 68 почти каждый следующий куплет звучит полутоном выше предыдущего.

Ярче всего самобытные черты семейской песенной традиции представлены в местных певческих стилях сел Большой Куналей, Бичура ; и так называемых «чикойских» (этим общим названием сами семейские объединяют певческий стиль нескольких сел, расположенных вокруг села Красный Чикой — районного центра Читинской области на границе с Бурятской АССР).

Эти села являются как бы эпицентрами основных певческих стилей семейской традиции, которые, обладая определенной общностью приемов распева, в то же время заметно различаются между собой. Об этих общих стилевых признаках семейского распева уже было сказано. В первую очередь здесь следует иметь в виду традиционные . функции голосов в любом составе ансамбля или хора — контрастное противопоставление солирующего верхнего «сводящего» подголоска всем остальным «уводящим» голосам в унисонных кадансах в середине и при окончании напева — и, разумеется, использование, в большей или меньшей степени, вставных слогов.

Исполнительский стиль певцов села Большой Куналей обладает рядом отчетливо выраженных признаков. Прежде всего, у большекуналейцев преобладают мужские традиции семейского распева. Это нельзя считать случайностью, поскольку именно в этом селе в прошлом существовали профессиональные певческие школы, готовящие мальчиков для клира, о чем уже подробно говорилось выше.

Большой Куналей издавна славился обилием мастеров пения. Существовало даже выражение: «Поехать в Куналей за песнями». В любом доме звучала замечательная старинная русская песня. О былом уровне большекуналейских певческих традиций мы можем судить лишь по творчеству известных нам певцов-корифеев.

Главная черта большекуналейского певческого стиля — наличие весьма развитой подголосочно-полифонической фактуры, обилие самостоятельных голосов и подголосков, индивидуализированные партии мужских голосов (см. «Расчеремушка» № 9, «Кого я полюбила» № 23, «Ой, заболит головушка» № 25).

В подавляющем большинстве протяжных песен, исполняемых большекуналейскими мастерами, поражает разнообразие приемов распева. Все описанные выше приемы паузирования и перекрещивания голосов, широкое применение вставных дополнительных слогов и междометий (в том числе тех из них. которые более всего напоминают хабувы, хомонии и аненайки в древнерусском церковно-певческом искусстве) полнее всего представлены именно в образцах большекуналейской певческой традиции. То же можно сказать и об описанном выше свободном использовании неприготовленных диссонирующих созвучий и сложной полиладовой структуры напевов, характерных в первую очередь для песен, исполняемых большекуналейским мужскими ансамблями. Мастерство индивидуального ведения мужского подголоска также выделяет большекуналейцев среди представителей других местных певческих стилей.

В старинной солдатской песне «Отчего же голова моя болит» большекуналейского распева, например, ориентация каждого из голосов на свою собственную ладовую опору и опевание ее близлежащими звуками сверху и снизу, приводит к возникновению в многоголосной вертикали устойчиво повторяющихся диссонирующих сочетаний — парных секунд в двух верхних [си — до-диез} и в двух нижних (фа-диез — соль-диез) голосах.

Правда, и у исполнителей из Большого Куналея встречаются образцы более простых распевов (чаще не среди протяжных песен), но определяющими их стиль необходимо считать все же те образцы, в которых со всем присущим большекуналейцам блеском раскрываются грани их индивидуального мастерства в создании единого многоголосного распева.

Если видеть в творчестве большекуналейских мастеров вершину общесемейского распева, его наиболее яркое воплощение, то творчество народных мастеров из других семейских деревень можно характеризовать как некое дополнение певческих традиций Большого Куналея. В первую очередь это относится к таким примыкающим к Большому Куналею селам как Куйтун и Надеино, их певческие стили испытывают на себе явное влияние большекуналейской традиции. В ансамбле из села Куйтун сохраняется тот же, что и в большекуналейском ансамбле, принцип постепенного включения голосов. Особенно близка к традиции большекуналейского распева песня «Во пиру-то я была» (№ 62). Подобно куналейским мастерам, куйтунские певцы так же свободно идут в голосоведении на возникновение диссонансов («На улице ремода»). Вместе с тем, мужские партии в ансамблях из этих сел интонационно не столь самостоятельны, как в ансамблях из Большого Куналея. Мужские традиции семейского распева вообще полнее всего выявлены в ансамблях Большого Куналея, даже и при наличии партии женского голоса (как правило, единственного в мужском ансамбле). Кроме того, в местных певческих стилях сел Куйтун и Надеино есть и более существенное отличие — обязательное применение вторы в хоровом распеве.

Для певческих традиций села Бичура и близкого к нему села Новая Брянь и отчасти Михайловки более характерны традиции женского распева. Певческие ансамбли и хоры в этих селах либо смешанные, либо женские с включением одного мужского голоса. Таков состав ансамбля (четыре женских голоса и один мужской) из села Новая Брянь, исполняющий песню «Развивайся ты, береза» (№ 7 ) или состав ансамбля из села Михайловка, исполняющий песню «Растет, цветет черемушка» (№ 88).

Село Бичура — одно из самых ранних семейских поселений в Забайкалье. Его заселяли семейские, возвращавшиеся по зову Екатерины II из Польши, куда в свое время бежали из самых разных областей России. Последнее обстоятельство наложило своеобразный отпечаток на певческий стиль бичурян. В нем сохранились черты разных исполнительских манер. Село необыкновенно велико (в нем насчитывается около 11 тысяч жителей), и нередко можно столкнуться с таким фактом, что жители с одной улицы не умеют «подпеться» к жителям другой. Тем не менее, можно говорить об отличительных признаках бичурского певческого стиля в целом.

В Бичуре, при обязательном наличии солирующего сводящего верхнего подголоска, все остальные исполнители поют не более, чем в два голоса, хотя возможны и гетерофонные расслоения. Певцы, как мужчины, так и женщины, дублируя друг друга в хоровом распеве песен, создают ощущение большой мощи звучания, контрастно противопоставляемой звучанию звонкого верхнего подголоска.

Мужские голоса в составе женского ансамбля выполняют преимущественно подчиненную, дублирующую функцию, порой мужской голос поет в более высокой тесситуре, чем женские голоса. Фактура многоголосия в бичурском распеве много проще, чем в большекуналейском (см. например, песню «Проходи-ка, день, скорее» № 89 в исполнении ансамбля из села Михайловка). Мужской подголосок в женском ансамбле чаще всего дублирует средний женский голос (см. песню «Рыболовцы-хлопцы» № 90), а иногда звучит выше партии нижнего женского голоса (как в песне «Не ходи-ка, мил кудрявый» № 96).

Не забывая об общности и взаимодополняемости местных певческих стилей, образующих общесемейский певческий стиль, отметим, все же принципиальные, стилевые различия в исполнительских манерах певцов из Большого Куналея и Бичуры Заметнее всего эти различия сказываются именно в хоровом исполнении.

В бичурском распеве мы встречаемся с монолитным звучанием голосов многих исполнителей, мужчин и женщин, в одной-двух партиях и контрастно противопоставленным одним высоким женским выводящим подголоском.

В распеве большекуналейцев — перед нами густая палитра многих индивидуальных партий каждого мастера, сливающихся в развернутом едином многоголосном целом. Поэтому бичурцы и куналейцы вместе не спеваются, хотя и исполняют порой интонационно близкие варианты одних и тех же песен. Сравним для примера два сходных варианта одной песни в исполнении большекуналейцев («Расчеремушка» № 9) и в исполнении ансамбля села Михайловка, близкого певческой традиции Бичуры20 («Растет, цветет черемушка» № 881.

И в том и в другом ансамбле по пяти исполнителей, с той разницей, что у куналейцев одна женщина и остальные мужчины, а у михайловцев наоборот — четыре женщины и один мужчина.

Насколько проста фактура песни «Растет, цветет черемушка» настолько же сложна она в песне «Расчеремушка», при формальном равенстве исполнителей по количеству.

В «Расчеремушке» мы видим пятиголосную полифоническую фактуру подголосочного склада с ярко выраженной индивидуализацией голосов, сложное орнаментальное строение мелодических мотивов, разнообразную ритмику.

В песне «Растет, цветет черемушка» — перед нами двухголосная хоровая фактура гармонического склада с незначительными элементами

20 Село Михайловна образовалось позднее других семейских сел (в 1922 г.), и его заселили выходцы из разных окрестных деревень: Бряни, Чикоя, Кочена и более-всего из Бичуры. Часть с. Михайловка прозвали «Бичурским околотком».

гетерофонии. более простое, почти полностью совпадающее ритмическое строение мелодических мотивов в обоих голосах.

Чикойский певческий стиль знаком автору по концертным выступлениям в 1969 и 1973 годах хоровых коллективов сел Малоархангельск и Архангельск Красночикойского района Читинской области.

Оба названных хора были представлены однородным женским составом исполнителей.

Распев малоархангельцев отличался простой фактурой голосоведения и почти полным отсутствием вставок дополнительных слогов в распеве слов.

Большая часть певиц малоархангельского хора была молодого возраста, лишь трое или четверо из них были старше тридцати лет. У архангельцев же, напротив — большую часть хора составляли женщины пожилого возраста, молодых же было всего несколько человек.

Дополнительные слоговые вставки в архангельском распеве встречаются чаще чем в малоархангельском. Но все же и они по количеству дополнительных слоговых вставок в распеве слов уступают большекуналейскому хору.

Хоровая фактура у архангельцев богаче, чем у малоархангельцев, но используемые ими приемы голосоведения менее сложны и разнообразны чем у большекуналейских мастеров.

Среди основных местных стилей семейского распева чикойский занимает промежуточное положение между большекуналейским и бичурским.

Все отмеченные различия в местных стилях наиболее отчетливо проступают в распеве протяжных песен. В исполнении скорых песен — хороводных, шуточных и плясовых они менее ощутимы, а иногда и вовсе незаметны.

Современное состояние певческой традиции семейских получает отражение в деятельности певческих ансамблей и хоровых коллективов, возникших в разных семейских селах в советское время. Семейская песня давно перестала быть запрещенным, подпольным творчеством. Она вышла на концертную эстраду.

Большой популярностью пользуется хор села Большой Куналей, организованный в начале 30-х годов. В те же годы был организован и хор одного из самых больших сел Сибири — Бичуры.